Vergílio Alberto Vieira: “Humano em luta contra a desumanização global que vinha a caminho”

1-No ano do centenário de José Saramago, qual o principal legado do escritor?

R-Contrariando o vaticínio heideggeriano – sentencioso por natureza, mas tremendamente fracturante, porque implacável – José Saramago recusou, enquanto homem, cidadão, e sobretudo como escritor, o estatuto do intelectual (do trabalhador intelectual sublinhe-se) que sub-repticiamente sugere que: “(…) quem não sabe pensar conta uma história.” Isto porque ele-próprio, autobiografando-se, arrisco pensar, através de certa personagem de Levantado do chão (1980) não se coibiu de reconhecer que: “Um homem pode andar cá uma vida inteira e nunca se achar, se nasceu perdido.” Numa fase já (para muitos dos seus detractores) tardia do percurso literário em processo que o escritor viria a levar humanamente ao limite da sua realização (leia-se: resistência), com a miragem do Nobel no horizonte, mas a braços com “um sonho criador” imparável, que começava a (ir)romper pela Europa (e pelo mundo), bem para lá dos territórios linguísticos e culturais, que lhe tocaram em sorte, Saramago não teve tempo de aperceber-se (ou teve?) que a resposta à interrogativa drummondiana: “E agora, José?” estava longe de ser fatalidade para passar a ser (re)encontro com a obra, não como funcionário das letras, mas como humano em luta contra a desumanização global que vinha a caminho.” O seu legado não será questão de crença, de ideal ou mera questão de motivação, de estímulo e de envolvimento projectivo, mas questão de consciência do ofício, de força universal para um desígnio humano que, no caso dele, viria a tornar-se inabalável. Como assegura Robert Musil, em O Homem sem qualidades (1930, 1933, 1943): “(…) o grande escritor é ainda melhor do que um escritor maior, o que talvez poucas pessoas consigam entender, todos se esforçam para que apareça em tamanho natural.” The rest não chega a ser silence hamletiano, mas ruído caseiro, aforro mesquinho (e volto ao austríaco): para aposentados (por antecipação) das letras contemporâneas, preocupados com a actualização “das cadernetas de poupança intelectual das nações”.

2-Qual é o seu livro preferido escrito pelo nosso Nobel?

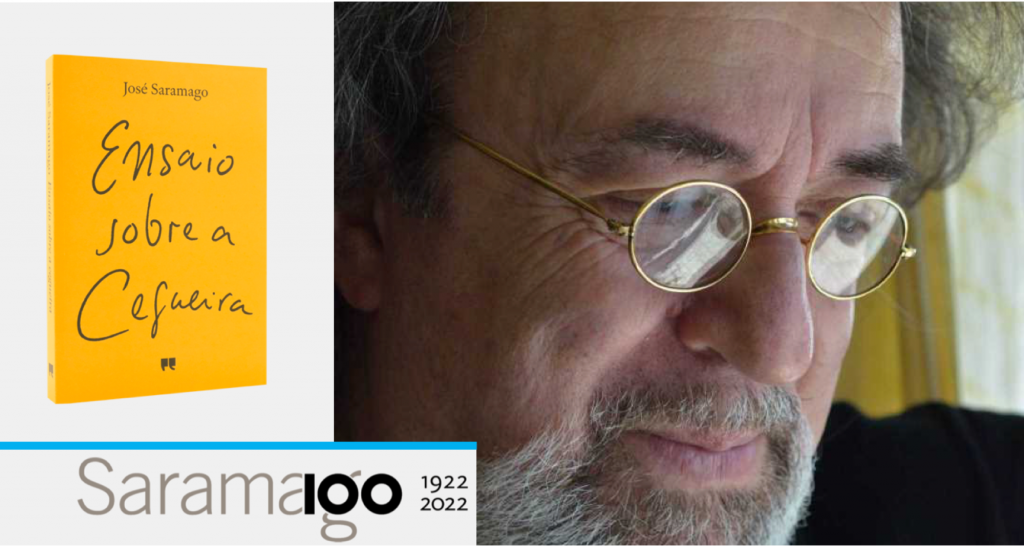

R-À maneira de Roma, alia jacta est sempre que se entra no jogo das preferências, pesem embora factores de ordem temporal, opções críticas, ou como diria Jorge Luis Borges, em Este ofício de poeta, acerca da noção de clássico: “(…) um livro não é na realidade um objecto imortal em que se pega para o adorar devidamente, mas sim uma ocasião de beleza.” Enquanto leitor (ia dizer privilegiado, mas por decência, não digo), leitor simplesmente da obra do autor de A caverna (2000), senti-me verdadeiramente atraído pelo imaginário de O ano da morte de Ricardo Reis (1984): não necessariamente pelos vislumbres com que a tradição do fantástico ganhou relevância nas literaturas universais – mas pelo facto de ter podido perguntar pessoalmente ao autor, aquando da apresentação do romance na Cooperativa Árvore, do Porto, o que/como se defenderia em tribunal, se fosse acusado da morte da personagem principal do seu livro. Respondeu que estava de consciência tranquila, porque ninguém encontraria o cadáver. Para essa fascinação, contribuiria o facto de, mais tarde, com a disponibilidade docente da época, vir a leccionar, de 1993 a 2009, em Lisboa, e lá ter ficado até 2018, e poder constatar com quanto engenho realizou, José Saramago, a idealização do processo romanesco em relação ao espaço ficcionado/ espacialização da obra e poética da experiência narrativa. Mais tarde, e através da leitura/ atenção crítica com que escrevia, semanalmente, sobre livros, no Jornal de Notícias, do Porto, de 1987 a 1998, mudei de ideias, ao assinar o texto: “A educação pela treva” acerca de Ensaio sobre a cegueira (1995), mais tarde, por mim incluído, no volume de ensaio: “A sétima face do dado” (Campo das Letras, Porto, 2000). Tratava-se de uma obra cujo grau de emergência (literária, entre outras) preconizava, com elevado sentido de antecipação, uma visão do cenário de catástrofe para a humanidade, e para o mundo, através de uma situação devastadora, em tudo idêntica à actual, nomeadamente no que se refere à enfermidade infectocontagiosa, tornada realidade até há pouco, ou da eminência da situação devastadora, que a ameaça nuclear em curso, tem obrigado a Europa a repensar a mercantilização da sua conduta.

3-Razões dessa escolha?

R-Nem se trata(va) de escolha, nem de formulação retórica por um caso de subentendimento para que tende a construção da subjectividade, que a conjectura simbólica (da cegueira, esclareça-se) requer, antes da ascensão original, que o autor imprime ao(s) plano(s) de convenção literária, dinâmica formal e impetuosidade verbal de kafkiana trama romanesca com elevado grau de impacto social, político, geoestratégico e militar. Como escrevi na altura: “(…) gerado pelas ondas de choque emocional” do que representa o medo colectivo e a morte em massa das populações, pondo em causa meios de defesa, intervenção e concertação eficaz da União Europeia/ NATO e de governos face à ameaça generalizada do curso da História caído às mãos de um psicopata digno de fazer inveja aos mais tenebrosos facínoras de todos os tempos. Para fechar, recordo, de José Saramago, a entrevista, dada por altura do lançamento de Ensaio sobre a cegueira, ao semanário Expresso, e dele ter dito que se tratava de: “um livro indignado” em tempo de “barbárie”. Sem garantia de que a Covid-19 passou à história, e tomando o ensinamento recolhido por Elias Canetti, também ele Nobel, em Mass und macht/ Massa e poder (1960), José Saramago escreveu, há trinta anos, um romance de excepção, premonitoriamente avassalador, e sem futurologia, mercê de uma capacidade intuitiva sem paralelo, ao visionar que há momentos da História, da Humanidade em que: “Ou sobrevivemos todos ou não sobreviverá ninguém.”

__________

Vergílio Alberto Vieira, Escritor